BIBLIOMETRIE

Einführung Bibliometrie

Bibliometrie ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Anwendungsfeld, das sich mit der Messbarmachung und quantitativen Analyse von wissenschaftlichen Publikations- und Zitationsdaten beschäftigt. Grundlage bilden Daten, die wissenschaftliche Artikel beschreiben, wie Autorennamen, Titel, Journal- oder Reihentitel, Erscheinungsjahr, Affiliation (=organisationale Adresse) des Autors, ein oder mehrere Fachklassen zur disziplinären Verortung der Publikation und Informationen zur Forschungsförderung, aus der die Publikation entstanden ist. Hinzu kommen Zitationsanzahlen (und ggf. weitere kontextuale Daten zu Zitationen), mit denen die Rezeption von Publikationen untersucht werden kann. Diese Daten entstehen als Meta- und sozusagen Prozessdaten im Publikationssystem und werden primär zu Information-Retrieval-Zwecken in Datenbanken wie Web of Science, Scopus und neuerdings OpenAlex aufbereitet.

Zentrales Prinzip der Bibliometrie ist es, dass Informationen über Publikationen – als zentrale Resultate wissenschaftlicher Forschung – und ihre Zitationen über den jeweils individuellen Inhalt hinaus in aggregierter Form Aufschluss über Eigenschaften und Dynamiken innerhalb des Publikations- und Wissenschaftssystems geben können. So liegt eine der historischen Wurzeln der Bibliometrie in der Suche nach empirischen Gesetzmäßigkeiten wie dem Bradford-Gesetz, das ursprünglich in einem bibliothekarischen Kontext entwickelt wurde. In einem verwandten Feld dienen z.B. Patente als Quelle, um Transferprozesse in Richtung wirtschaftlicher Verwertung zu analysieren.

Ein Kernbereich der klassischen, evaluativen Bibliometrie liegt in der Entwicklung, Bewertung und Anwendung von Indikatoren, mit denen sich Eigenschaften von Publikationskorpora messen lassen. Solche Indikatoren kommen bei der Bewertung von Institutionen, Sektoren, Ländern oder auch Personen(-gruppen) zum Einsatz. Aufgrund unterschiedlicher Fachkulturen sollten Indikatoren feldnormalisiert werden oder andernfalls nicht für interdisziplinäre Vergleiche benutzt werden. Verwendet werden z.B. feldnormalisierte Zitationsraten (FNCR), der feldnormalisierte Anteil hochzitierter Publikationen oder Kollaborationsindikatoren. Dagegen werden der Journal Impact Factor (JIF) oder der H‑Index im Feld vielfach kritisch diskutiert.

Eng verknüpft mit der Forschungs- und Anwendungspraxis sind aufgrund der Spezifika der Daten, die, wie oben ausgeführt, nicht primär für diesen Zweck erstellt wurden, auch Techniken zur Datenbereinigung, Disambiguierung von Entitäten (insb. von Autoren, Organisationen und Forschungsförderern) und zum Matching unterschiedlicher Datenquellen sowie Methoden wie Clustering auf Basis von Ko-Zitationen oder bibliografischer Kopplung für z.B. Science Mapping.

Diese Techniken, Methoden und Indikatoren kommen auch in explorativen Forschungsszenarien zum Einsatz und tragen zur quantitativen Wissenschafts- und Innovationsforschung bei, z.B. bei der Analyse der Auswirkungen von Förderprogrammen, Geschlechterunterschieden, der Identifikation von Innovationen und aufkommenden Forschungsfeldern (Emerging Fields) oder auch bei Studien zu wissenschaftlichem Fehlverhalten.

Während diese Fragen typischerweise statistisch analysiert werden, haben sich über die Zeit auch methodische Schnittstellen zu anderen Feldern herausgebildet, wie z.B. im Fall der Netzwerkanalyse oder Information Retrieval. Auch die Kombination mit qualitativen Verfahren ist möglich, zudem eröffnet der zunehmende Zugang zu Volltexten und die Entwicklungen im Bereich Natural Language Processing (NLP) und bei Large Language Models (LLMs) die stärkere Berücksichtigung der semantischen Ebene bei der Analyse von Publikationskorpora.

Weiterführende Informationen finden Sie in den Bibliometrics Quick Notes von Dr. Stephan Gauch, die im Kontext des KB und vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert entstanden sind.

Der Open Access Monitor Deutschland

Der Open Access Monitor Deutschland ist ein Tool, das den Publikationsoutput deutscher wissenschaftlicher Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften erfasst. Damit bietet er Bibliotheken, Förderern und Forschenden ein frei verfügbares Tool zur Analyse von Publikationen, darin zu findenden Zitationen sowie Kostendaten. Zusätzlich werden Daten bestehender Quellsysteme wie der Datenbank des Kompetenznetzwerks Bibliometrie gesammelt und aggregiert. In einer frei verfügbaren Anwendungsoberfläche werden diese Daten dann nutzbar gemacht und in einem weiteren Schritt in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht. So werden diese Erkenntnisse wieder der wissenschaftlichen Community und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Weiterhin beobachtet und unterstützt der Open Access Monitor den Wandel des Publikationssystems hin zu Open Access. Dies geschieht durch andauernde Analysen von Subskriptions- und Publikationsausgaben. Durch eine teils wöchentliche Lieferung von Datenfeeds aus den Source-Datenbanken wird Nutzenden eine stets aktuelle Datengrundlage zur Verfügung gestellt. Durch die Möglichkeit Suchanfragen in der Anwenderoberfläche zu filtern, werden unterschiedliche Nutzungsszenarien unterstützt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Weiterentwicklung und den Betrieb des Open Access Monitors Deutschland durch die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich im Projekt „OAM – Open Access Monitoring” (FKZ 16OAMO001).

Monitor zur Erfassung des Publikationsaufkommens deutscher akademischer Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Anhand von Analysen der Abonnementgebühren und der Veröffentlichungsgebühren lässt sich der Übergang zu Open-Access beobachten.

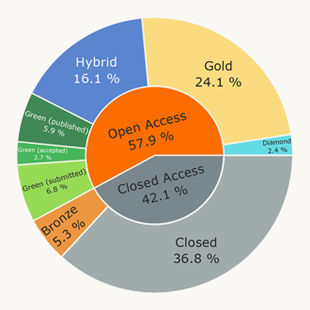

Verteilung der Geschäftsmodelle von Zeitschriften

Die Grafik gibt die aktuelle Verteilung der Geschäftsmodelle von Zeitschriften (33.150) auf Basis der Crossref Titelliste sowie der im OAM verwendeten Zeitschriftenlisten (DOAJ, DOAG, Transformationsverträge) an.

Verteilung der Zeitschriftenartikel in Deutschland

Die Grafik zeigt das Open/Closed Access Verhältnis der Zeitschriftenartikel (764.825) in Deutschland für die letzten fünf Jahre (2018–2022) auf Basis von Dimensions, Unpaywall sowie der im OAM verwendeten Zeitschriftenlisten (DOAJ, DOAG, Transformationsverträge) an.

Digitales Fenster

Erfassung und Analyse bibliometrischer Indikatoren

Der Pakt für Forschung und Innovation (PFI) ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern sowie fünf Wissenschafts- und Forschungsorganisationen. Im Pakt für Forschung und Innovation erhalten die Wissenschafts- und Forschungsorganisationen finanzielle Planungssicherheit durch vereinbarte, jährliche Steigerungen der institutionellen Zuwendungen. Im Gegenzug haben sich die Paktpartner auf gemeinsame forschungspolitische Ziele verpflichtet. Für die laufende, vierte Phase haben sich die Paktpartner auf fünf zentrale, forschungspolitische Ziele geeinigt. Diese sind: 1. Dynamische Entwicklung fördern, 2. Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft stärken, 3. Vernetzung vertiefen, 4. Die besten Köpfe gewinnen und halten, und 5. Infrastrukturen für die Forschung stärken.

Gegenstand des Projektes ist es, in jedem der Jahre 2022 bis 2026 einen auf Analysen bibliometrischer Indikatoren beruhenden Bericht für die vier außeruniversitären Forschungsorganisationen zu verfassen, und dabei auch das gesamte deutsche Wissenschaftssystem und dessen Entwicklung sowie Trends und Dynamiken zu erfassen und sowohl national wie auch international einzuordnen. In diesem Monitoring-Bericht wird ausschließlich auf bibliometrische Indikatoren zurückgegriffen. So sollen mit diesem Bericht für alle außeruniversitären Forschungsorganisationen in Deutschland nach einheitlichen Methoden erhobene bibliometrische Indikatoren bereitgestellt werden, die sowohl den Organisationen selbst, der GWK, als auch einer interessierten Öffentlichkeit empirische Fakten für die jeweils eigene Bewertung zur Verfügung stellen.